TESTA DI VECCHIA CON GLI OCCHIALI

s.d. (1909-1911 circa) bronzo, 45,5 x 23 x 28 cm

Esposizioni: 1911, Lodi, Ettore Archinti, n. 51 (senza catalogo); 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo); 2017, Lodi, L'animo gentile, n. 22; 2019, Lodi, Scultori lodigiani del '900 (senza catalogo). Bibliografia: Ongaro 1987, pp 17, 104-105; Ongaro 1994, pp.36-37, 44, 141, 147, 150, 157; Arensi, Bellocchio 2015, pp. 50; L'animo gentile 2017, pp. 76, 77 (ill).

Il bronzo non presenta iscrizioni o etichette che possano aiutare a ricostruirne la storia. E' tuttavia quasi certo che la scultura abbia fatto parte, nella versione in gesso ora nella collezione del Museo civico di Lodi, della mostra allestita nel 1911 nelle sale di Palazzo Barni, l'unica personale dedicata all'artista mentre era in vita, e segnata da un vivo successo di visitatori e di vendite. La stampa locale dell'epoca (Il Fanfulla, 27 maggio 1911, pp. 3) cita infatti “una bella testa di vecchia fornita d'occhiali” (n. 51) tra le circa ottanta opere presentate, menzionando anche il Gruppo di Santa Chiara con i ritratti dei ricoverati dell'ospizio cittadino, di cui la scultura in esame potrebbe aver fatto parte.

Se l'ipotesi fosse corretta, si potrebbe datare l'opera al 1909-10, con riferimento anche alle parole di Ernesto Bazzaro, che di Archinti era stato docente di scultura alla Scuola Serale degli Artefici presso l'Accademia di Brera, dopo la visita del marzo 1911 nel suo studio lodigiano di via Paolo Gorini: “La tecnica, audace, qualche volta nella voluta indeterminatezza del contorno, dà alle teste una vita insolita che raggiunge notevole altezza in una testa di vecchia con occhiali piena di movimento e di espressione” (Corriere dell'Adda, Con Ernesto Bazzaro nello studio di Ettore Archinti, 12 marzo 1911).

La presenza documentata dell'esemplare in gesso riguarda anche le mostre lodigiane del 1945, del 1965 e del 1978, tanto da far supporre successiva a quest'ultima data la fusione in bronzo della “testa” attualmente esposta al Museo “Ettore Archinti”. L'opera testimonia, nell'adozione di un modellato rapido e vibrante, interessato a registrare il trascorrere della luce sugli oggetti, l'adesione di Archinti al gusto naturalistico tardoscapigliato, divulgato in Lombardia nei primi decenni del Novecento principalmente dallo stesso Bazzaro, da Eugenio Pellini e da Paolo Troubetzkoy. La materia sembra vibrare al tocco dell'artista, interagendo con le luminosità e l'atmosfera che la circondano.

FORSE E’ MEGLIO CHE TU NON VEDA

Esposizioni: 1913, Milano, Palazzo della Permanente, Esposizione Retrospettiva e contemporanea di Belle Arti della Famiglia Artistica; 1925, Milano, Palazzo della Permanente, Esposizione Nazionale d'Arte di Brera, n. 150; 1965, Lodi, Mostra commemorativa, n. 25; 1978, Lodi, Mostra permanente, s.n; 1978, Lodi, Mostra antologica, s.n; 1994, Lodi, Ettore Archinti, s.n; 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo); 2015, Lodi, Cinquant'anni di mostre d'arte, s.n. Bibliografia: Aut. Vari 1965, copertina, ill; Mostra permanente 1978, ill, s.n.p; Gipponi 1978, ill, s.n.p; Francione, 1994, pp. 9, ill, 14; Gipponi 2003, pp. 47; Micrani 2006, tav. 31, pp. 300; Arensi 2015, pp. 30; Arensi Bellocchio 2015, pp. 50, tav. 43.

«Qui nessuno sforzo né acrobatismo decorativo, che senza dubbio avrebbe guastato; qui nessuno sfoggio di virtuosità che sarebbe stata inutile e dannosa, distraendo l'attenzione dalle sole cose importanti che sono state l'assunto dell'autore: cioè la forma espressa nei meschini corpi delle due povere donnicciuole e nei loro semplici e poveri indumenti con somma e piana verità, e le due espressioni assai diverse e assai caratteristiche dei due visi e del modo di tenersi per mano e dell'andatura; il tutto mediante una rapida sintesi che dinota nel giovane scultore un acuto spirito di osservazione ed un vero amore per il suo soggetto … » (G. Agnelli, 1945). Con questa motivazione, la commissione giudicatrice del concorso Tantardini, importante opportunità di affermazione per i giovani scultori sulla scena milanese del tempo, assegnò nel 1913 il primo premio all'opera in esame: un gruppo composto dalla figura di una giovane donna non vedente, accompagnata e guidata dall'altra, più attempata.

Archinti manifesta qui l'orientamento espresso nella composizione “Misero retaggio” ugualmente costruita su due figure di donne, in questo caso entrambe anziane, e presentata allo stesso concorso nell'edizione dell'anno precedente. Un orientamento che non può definirsi verista nel senso di denuncia sociale, ma mosso da sentimenti di umana partecipazione rispetto a una condizione della vita: un'attenzione ampiamente documentata nella mostra del 1911 a Palazzo Barni con il Gruppo di Santa Chiara citato dalla stampa del tempo (Il Fanfulla, 27 maggio 1911), composto da personaggi ritratti presso il lodigiano ospizio per gli anziani. Un similare intento trova corrispondenza, nella coeva pittura di ambito lodigiano, con l'indagine condotta presumibilmente nello stesso ospizio da Enrico Spelta, e da lui impressa solo pochi anni dopo nel dipinto Le tre vecchie o Tre vecchie all'ospizio (1920 circa) della collezione del Museo civico di Lodi.

Nel settembre 2024 è stata rintracciata, presso una collezione milanese, una precedente fusione dell'opera: con ogni probabilità, quella originale del 1913 vincitrice del premio Tantardini. Negli anni dieci del '900, la scultura era entrata in possesso di un parrucchiere, appassionato d'arte e amico di Ettore Archinti, che aveva il suo salone di attività nel centro di Milano. Il bronzo più antico rispetto a quello della versione custodita nel Museo lodigiano, e la più nitida definizione dei particolari, indicano l'esemplare come una delle primissime fusioni dell'opera, recentemente acquisita da un collezionista lodigiano.

BAMBINA

s.d marmo, 27x17x15 cm

Esposizioni: 1965, Lodi, Mostra commemorativa, n. 38 (Bimba con cestino); 1978, Lodi, Mostra permanente, s. n; 1978, Lodi, Mostra antologica , s.n; 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo). Bibliografia: Aut. Vari 1965, n. 38; Gipponi, Mostra Permanente, 1978, s.n.p; Gipponi, Mostra antologica 1978, s.n.p.

L'opera fa parte delle sole quattro piccole sculture note realizzate da Archinti in marmo, insieme a Mammina (s.d), e alla Testa di bimbo in marmo di Carrara (s.d), entrambe in collezioni private; a queste si deve aggiungere una Signora in gramaglie, apparentemente dispersa, esposta nel 1901 nella personale a Palazzo Barni, insieme alla corrispondente versione in gesso (Il Fanfulla, La mostra d'arte, 27 maggio 1901). Nella scultura in esame, Archinti esprime nello stato di abbozzo, inteso come sintesi del reale, quella liberazione delle forme verso lo spazio attinta dalla scultura di Medardo Rosso, che resta nella sua ricerca uno dei riferimenti fondamentali.

Il rimando più diretto, per soggetto e linguaggio, è però con la Comunicanda (1910) scolpita in marmo di Carrara da Eugenio Pellini, che come Ernesto Bazzaro fu docente di Archinti alla Scuola degli Artefici dell'Accademia di Brera, e del quale lo scultore lodigiano continuò anche in seguito a frequentare lo studio; l'opera potrebbe essere di poco successiva. Indefinita, come ancora in compimento, la figura della bambina con il cestino che emerge dalla pietra impersona, insieme alla versione di Mammina scolpita nello stesso materiale, un aspetto specifico del linguaggio di Archinti: un filone stilistico che si aggiunge ai due più noti e rappresentativi della sua produzione, dedicati uno alla movimentazione della materia che vibra di ombre e luci, e l'altro che racchiude le figure in linee più ferme, secondo orientamenti maggiormente legati alla tradizione.

DONNA CON SCIARPA

(Senza titolo)

DONNA CON SCIARPA

s.d

gesso, 41x16x15 cm

Esposizioni: 1994, Lodi, Ettore Archinti, s.n (Vecchia con sciarpa); 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

Bibliografia: Francione 1994, tav. 9.

Presente al Museo “Ettore Archinti” nelle versioni in gesso e in bronzo, la scultura impersona, con forte intensità di presa sul reale, una delle figure rappresentative del mondo degli umili, per lo scultore ispiratrici di opere che ne traducono il sentire più autentico e linguisticamente convincente. Modellata secondo dati di realismo in dimensione psicologica, denotativi della vicinanza e della partecipazione dell'autore alla condizione esistenziale rappresentata, la Donna con sciarpa potrebbe aver fatto parte del gruppo di lavori nati dalle sue visite all'ospizio di Santa Chiara, dedicato a Lodi al ricovero dei vecchi; un luogo da lui frequentato anche quale sede della Congregazione di Carità, di cui fu consigliere nel 1908 (Ongaro 1994, p. 33). Se la congettura fosse fondata, si potrebbe avanzare per l'opera una datazione ai primi anni del secondo decennio ai quali la riconduce, oltre al dato tematico, anche la condotta scultorea.

Paludata in un lungo pastrano informe che giunge fino ai piedi, le mani in tasca e un'ampia sciarpa che le copre anche il capo, la donna rivela nel volto con gli occhi rivolti verso terra stati d'animo di malinconico dolore, comunicando di Archinti la capacità di caratterizzazione emotiva dei soggetti. Dal suo atteggiamento che sembra in cammino, a diffondersi è il senso di sofferta solitudine.

GIOVANE SPOSA

GIOVANE SPOSA

1924

bronzo, 30x30x30 cm

firmato sul lato posteriore del basamento, a destra: “EArchinti/1924”

sul basamento, davanti a sinistra: “Giovane/Sposa”

Esposizioni: 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo); Lodi, 2023, Mogli modelle amanti. La figura femminile nell'arte tra '800 e '900 (catalogo in corso di realizzazione).

Dell'opera si conosce l'esemplare in gesso, anch'esso proprietà del Museo civico di Lodi, esposto nella Mostra commemorativa dedicata ad Archinti nel 1965, e nella Mostra antologica del 1978. Secondo un'annotazione manoscritta di Tino Gipponi in margine al testo di Armando Novasconi (Novasconi 1980) , la fusione in bronzo della scultura in esame è avvenuta nel 1978.

La “Giovane sposa” che siede in un'elegante poltrona può essere avvicinata, per la posa e l'accurata esecuzione, a tutta la produzione ritrattistica a soggetto femminile di Archinti degli anni Venti quando lo scultore, specie per quanto concerne i lavori su commissione, coniuga brani di modellazione levigata ad altri di più dinamica e vibrante trattazione della materia: la ricerca di verosimiglianza con il soggetto-modello lo orienta verso volumi più descrittivamente realistici.

In questo caso appare però improbabile l'identificazione della scultura con un ritratto commissionato, data l'assenza di notizie rispetto a una sua fusione in bronzo prima della data citata.

Dall'abito, all'acconciatura, ai gioielli, al modello delle calzature e alla postura, tutto lascia pensare che la fonte di ispirazione sia stata una giovane donna di ceto borghese, di cui il sorriso restituisce uno stato d'animo di lieto appagamento.

BAMBINA CON LA PALLA

(Senza titolo)

BAMBINA CON LA PALLA

1923

bronzo, 18,5x10x9 cm

firmato sul bordo del basamento, dietro a destra: “Archinti”

sul masso, dietro a sinistra: “LODI 1923”

sulla placchetta applicata al basamento: “A Giuseppe Ovena benemerito vicepresidente. I colleghi del Consiglio della Soc. Gen. Operaia di M.S in occasione delle sue nozze d'oro. Lodi – 26 - 12 – 1930”.

Esposizioni: 1994, Lodi, Ettore Archinti, s.n (indicata erroneamente con la data 1930); 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

Bibliografia: Francione 1994, tav. 7.

Nell'ampio campionario dedicato da Archinti alle figure di bambini, rimane indecifrabile l'identità, o anche soltanto il nome, della piccola raffigurata mentre sorregge la palla con le due mani. Illeggibile la scritta di cui restano tracce sul basamento davanti alla figura, e riferibile con ogni probabilità al nome della modella (“Giov”?).

L'opera, al pari di “Pucci” realizzata due anni più tardi, rimanda alle tante raffigurazioni del mondo dell'infanzia di Eugenio Pellini e ai numerosi i ritratti della figlia Nives bambina, per le forme strutturali adottate e l'immediatezza con la quale sono resi gli atteggiamenti dei piccoli intenti al gioco.

L'evidente riferimento al vero, leggibile nel bozzetto in esame e nelle altre raffigurazioni di analogo soggetto, ribadisce qui l'attenzione di Archinti verso i protagonisti che intorno a lui vivevano il tempo magico delle prime età della vita: “un cortile rumoroso di bimbi” è definito, nell'articolo apparso in Il Corriere dell'Adda (12 marzo 1911), quello dello studio di Archinti in via Paolo Gorini 11 (oggi n. 39). Ernesto Bazzaro vi si recò agli inizi del marzo 1911 per visionare le opere dell'allievo, facendosi poi promotore della personale che ebbe luogo a Palazzo Barni dal 23 maggio al 5 giugno, registrando il successo di quasi cinquemila visitatori paganti.

ULTIMI LAVORI

ULTIMI LAVORI

s.d (1910-19)

gesso, 28x32x32 cm

firmato sul basamento, dietro a destra: “EArchinti”

sul basamento, davanti a destra: “Ultimi lavori”

Esposizioni: 1945, Lodi, Ettore Archinti, senza catalogo; 1965, Lodi, Mostra commemorativa, n. 24; 1978, Lodi, Mostra permanente, s.n; 1978, Lodi, Mostra antologica, s.n; 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

Bibliografia: Autori vari 1965, s.p; Gipponi, Mostra permanente 1978, s.n.p; Gipponi 1978, s.n.p.

Il titolo della scultura raffigurante un'anziana donna seduta in poltrona, intenta a lavorare a maglia con il gomitolo di lana in grembo, ne richiama un altro, riferito a un'opera che ha invece per soggetto una giovane ragazza, dedita alla stessa attività: Primi lavori, databile, nella versione in gesso oggi in collezione privata, ai primi anni del '900.

Il confronto tra le due sculture apre alla possibilità che Archinti abbia inteso attendere a una riflessione intorno alle età della vita. Le donne hanno tratti del viso somiglianti, come simili appaiono le capigliature e l'abito: dati che possono suggerire il proposito di raffigurare la stessa donna nella freschezza della prima giovinezza, e poi nel tempo della sua vecchiaia, con l'attenta resa delle mani rugose e del volto segnato dagli anni.

In entrambi i casi, Archinti entra nella dimensione intima del quotidiano, raccontando un momento di quiete domestica.

Anche la condotta di modellazione appare nelle due sculture la stessa, che è poi quella caratterizzante la produzione bozzettistica dello scultore nei primi decenni del '900: la materia mossa diventa qui espressione del divenire, riconducendo impressionisticamente la comunicazione all'istantaneità e precarietà della condizione ritratta.

Una versione in bronzo dell'opera fu esposta nel 1925 nella Esposizione Nazionale d'Arte di Brera (n. 146).

TESTA DI BAMBINO

(Senza titolo)

TESTA DI BAMBINO

1933

gesso, 31x14x15,5cm

firmato sul lato destro del busto: “LODI Archinti/1933”

Esposizioni: 1994, Lodi, Ettore Archinti (con l'indicazione “marmo di Candoglia”); 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

Bibliografia: Francione 1994, tav. 27.

Un momento di toccante intensità e poesia è concentrato nella dolcezza pensosa del volto infantile; la vena malinconica che lo pervade lo rende protagonista della condizione umana di cui, attraverso la sua azione artistica, Archinti si è fatto interprete. Nella malleabilità della materia sfiorata dalla luce, lo scultore cerca la penetrazione psicologica nella resa sintetica, eppure efficace, dei tratti e dell'espressione, consegnando una singolare interpretazione del tema dell'infanzia da lui assiduamente trattato.

Alle numerose figure dei bambini tratteggiate nei piccoli bozzetti, fanno infatti riscontro nel repertorio di Archinti le “teste”, avvicinabili a quelle infantili di Ernesto Bazzaro con cui presentano analogie di forme, con l'identico particolare dall'alta fronte. Alla scultura in esame possono esserne accostate altre realizzate da Archinti in ceramica, in cera o in marmo di Carrara, uniche superstiti delle numerose dedicate allo stesso tema, spesso visibili alle spalle dello scultore nelle fotografie che lo ritraggono nello studio (Ongaro 1987, pp. 131, 145; 1994, pp. 29, 103).

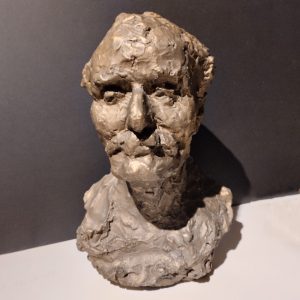

L’UOMO CHE RIDE SONO IO

L'UOMO CHE RIDE SONO IO

s.d

gesso, 55x22x23 cm

firmato sul basamento, dietro a destra: “LODI/EArchinti”

sul basamento, davanti: “l'uomo che ride sono io/VH”

Esposizioni: 1945, Lodi, Ettore Archinti (senza catalogo); 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

La scultura è considerata l'autoritratto di Archinti, in riferimento al messaggio comunicato dal titolo. Più che la somiglianza dei tratti, con i baffi che in vari periodi hanno caratterizzato il volto di Archinti, a suggerire il suo identificarsi con l'uomo raffigurato potrebbe essere il gesto della mano destra che indica se stesso.

A orientare in questa direzione sono però specialmente le caratteristiche del personaggio, così come vengono delineate da Victor Hugo nel romanzo “L'homme qui rit” da cui Archinti trae la titolazione, come dimostrano le iniziali dello scrittore francese incise sul basamento della scultura.

Protagonista dell'opera è infatti Gwynplaine, figlio di un nobile inglese fatto rapire per questioni di successione e poi allevato da un teatrante di strada. Alla Camera dei Lord, dove viene portato per l'investitura ufficiale dopo il riconoscimento in età adulta della sua vera identità, Gwynplaine attacca l'aristocrazia per la sua indifferenza nei confronti del popolo ridotto in miseria, e senza curarsi della derisione dell'assemblea decide di tornare alla sua vita precedente.

Se la scultura si confermasse un autoritratto, si potrebbe ipotizzare la sua realizzazione, per comparazione con le esistenti fotografie di Archinti, negli anni Trenta del '900.

Ad avvalorare la proposta di datazione è una fotografia scattata negli stessi anni allo scultore, mentre lavora al monumento per la tomba Camagni (Ongaro, 1994, pp.103). Tra le sculture visibili sullo sfondo, primo a sinistra è un busto con una “testa di uomo” con gli identici tratti di quella dell'“uomo che ride”: con ogni probabilità, un autoritratto di Archinti, poi riprodotto nella scultura in esame.

Dell'opera si conosce anche l'esemplare in bronzo più volte esposto (1945, 1965, 1978, 1994), e appartenente a una collezione privata.

PINA

PINA

1929

bronzo, 37x29x30 cm

firmato sul bordo esterno del sedile, a destra: “Archinti/LODI 1929”

sul basamento, a sinistra: “PINA”

Esposizioni: 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

“Pina” è Giuseppina Cordani Ponzoni, che vecchi dati di accompagnamento alla scultura indicano nata nel 1891 e scomparsa nel 1959. Archinti la ritrasse dunque all'età di trentotto anni, delineandone con accuratezza i tratti fisici e dell'abbigliamento.

La donna era moglie del dottor Vittorio Ponzoni e il loro domicilio era presso quella ancor oggi detta “Casa Ponzoni” al numero 13 dell'allora via Regina Margherita (divenuta nel 1951 corso Ettore Archinti) a brevissima distanza dallo stabile dove lo scultore ebbe il suo ultimo studio.

La condotta scultorea adottata fa convivere in riuscito dialogo momenti nitidamente descrittivi, come nel volto sorridente dai fini lineamenti, indagato con acuta penetrazione psicologica, con altri di movimentazione della materia.

Tocchi di elegante signorilità sono nella trascrizione dell'acconciatura con i capelli raccolti secondo la moda del tempo, negli orecchini, nell'abito con il sottile nastrino annodato in corrispondenza della scollatura, e persino nel modello delle calzature con il raffinato cinturino.

La donna è seduta in una classica situazione di “posa”, per quello che è da ritenersi un ritratto su commissione.

PUTTI

(Senza titolo)

PUTTI

1926 circa

bronzo, 27x46x23 cm

Donazione Francesca e Cosetta Colla, settembre 2023

Membri della notissima famiglia di marionettisti milanesi, le donatrici affermano che la scultura fu donata da Archinti negli anni Trenta del '900 alla loro nonna paterna, Francesca Marchesi, in occasione della morte del figlio Ernesto, poco più che ventenne. Alla scomparsa pochi anni dopo della stessa Marchesi, la scultura fu posta sulla sua tomba presso il cimitero di Biandrate (Novara). Negli anni Ottanta del '900 fu poi spostata sulla sepoltura di Giacomo Colla (1860-1948), marionettista, padre di Ernesto e marito della Marchesi, nel cimitero di Marnate (Varese).

La conoscenza di Archinti con i Colla avvenne per il tramite della famiglia Boccalini, della quale sono noti gli strettissimi rapporti di amicizia intessuti con Archinti: Cristina Colla, figlia di Giacomo e Francesca Marchesi, e sorella di Ernesto, sposò Mario Boccalini, padre di Francesca detta “Pucci” di cui il Museo Archinti custodisce il ritratto in bronzo.

La scultura si compone di sette figure di putti, rappresentati nudi e in atteggiamento gioioso, nell'insieme comprendente anche elementi decorativi a motivi di rose, oltre a un vaso e a una celletta per i ceri.

Un altro esemplare dell'opera, che aggiunge però all'insieme altre quattro figure di putti, si trova tuttora al Cimitero Monumentale di Milano dove decora la tomba Favero (Giardino 151, rep. 14). Per la stessa, Archinti realizzò nel 1926 anche l'insieme con il tondo bronzeo a bassorilievo con il ritratto di Carlo Favero, al quale guarda la statua della moglie, rappresentata piangente a grandezza naturale.

«La nostra donazione», spiegano le signore Colla, «è un omaggio alla memoria dello scultore, alla sua produzione artistica ma anche al suo spirito di libertà e giustizia, allora e sempre condiviso dalla nostra famiglia»

RITRATTO DI PIETRO MARENZI

(Senza titolo)

RITRATTO DI PIETRO MARENZI

s.d

gesso patinato bronzo, 37x24x20 cm

Esposizioni: 1994, Lodi, Ettore Archinti, s.n; 2015, Lodi, Ettore Archinti. Materia semplice (senza catalogo).

Bibliografia: Francione 1994, tav. 4.

Il modellato mosso adottato qui da Archinti in una versione a larghi tocchi, con la tendenza di derivazione scapigliata a sfaldare nella materia contorni e superfici, suggerisce per il ritratto una esecuzione tra lo scadere del primo decennio del '900 e gli inizi del successivo: per Archinti, il tempo della più intensa sperimentazione di quel pittoricismo plastico nel cui ambito espresse le prove più alte.

La supposizione è supportata dalle notizie riguardanti il personaggio raffigurato, acquisite grazie alle ricerche di Giovanni Vanini, dalle quali si apprende che Pietro Marenzi, nato a Livraga nel 1836 e di professione sarto, morì a Lodi nella “Pia Casa” all'età di ottantuno anni, il 13 ottobre 1917. Risulta così plausibile che sia stato raffigurato da Archinti qualche anno prima, già in età avanzata, come evidenziano i tratti del volto. Non è da escludere, data la certezza del luogo dove avvenne la morte di Marenzi, che l'artista lo abbia ritratto proprio nell'Ospizio di Santa Chiara, la “Pia Casa” citata, dove aveva sede anche la Congregazione di Carità di cui Archinti fu consigliere. In questo caso, l'opera potrebbe aver fatto parte del gruppo di sculture segnalate dalla stampa (Il Fanfulla, 27 maggio 1911, pp. 3) raffiguranti i ricoverati dell'ospizio cittadino.